■ 緑の庁舎・緑の建築が都市を救う

■ 松尾ハウスビル 7階ペントハウス

■ ベランダ・屋上緑化試験場 国場幸房緑工房

△ベランダの緑越しに沖縄県庁舎を望む 撮影年月日:2011・11・27

△ベランダの緑越しに沖縄県庁舎を望む 撮影年月日:2011・11・27

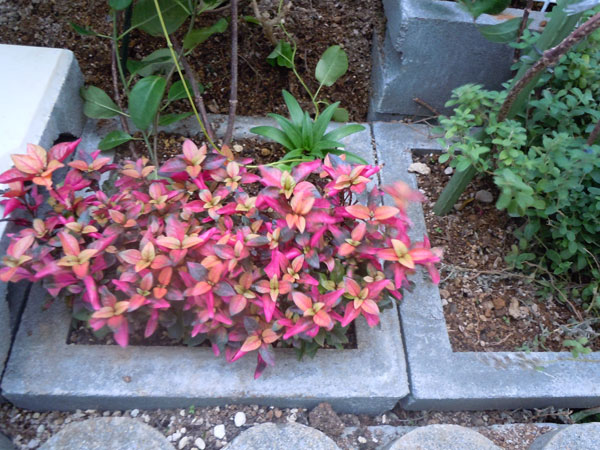

△ブーゲンビレア(オシロイバナ科)

△ブーゲンビレア(オシロイバナ科)

□ 燃えるような原色のブーゲンビレアはハイビスカスと共に熱帯を代表する木です。南米の原産ですが、フィリッピンでは国花的な扱いをうけています。沖縄へは1910年に黒岩恒氏がスリランカ(セイロン島)から導入sました。戦前より普通に栽培されている紫紅色の株がそれです。その後、赤、桃、橙、黄色、白、赤と白の源平咲き、一重咲き、八重咲きなど種々様々な色をした園芸品種が導入されています。

△ヨモギ(キク科) 方言名:フーチバー

△ヨモギ(キク科) 方言名:フーチバー

□ 野原や道ばたに生える多年草の野草で野菜としてもよく利用してます。とくに山羊汁や魚汁によく入れる。

△オオバギ(トウダイグサ科) 方言名:チビカタマヤー、クンチャーユーナ

△オオバギ(トウダイグサ科) 方言名:チビカタマヤー、クンチャーユーナ

△緑の庁舎をめざす! 工事中 設計:国建

△緑の庁舎起工式 2010年7月8日 広報なは市民の友 2010年7月より転載

△緑の庁舎起工式 2010年7月8日 広報なは市民の友 2010年7月より転載

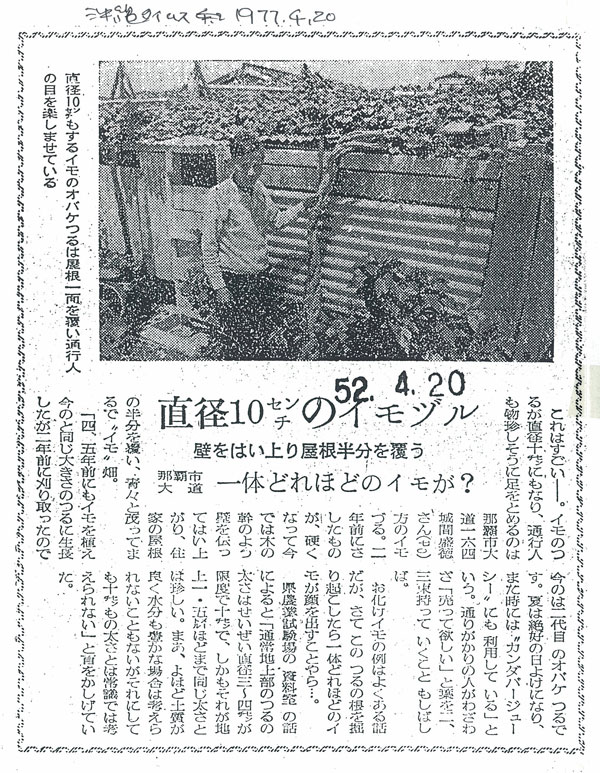

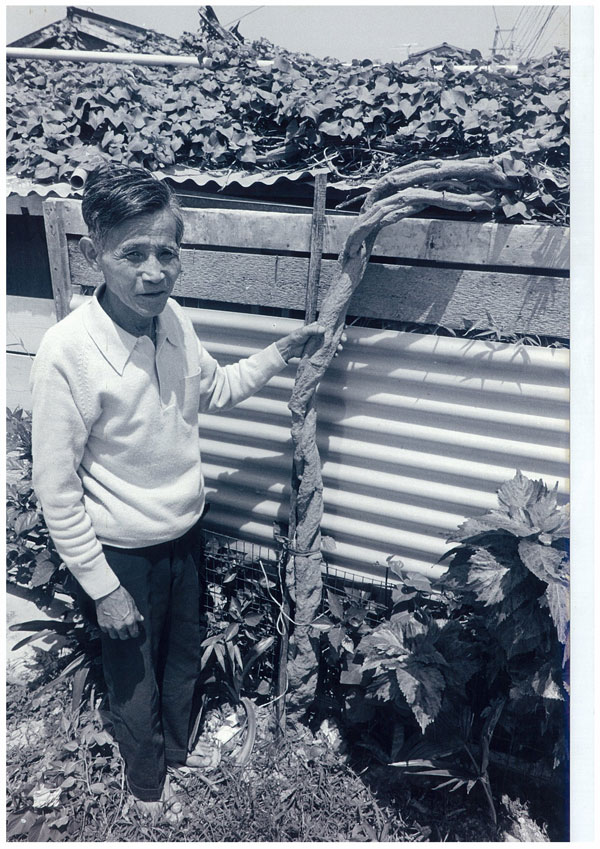

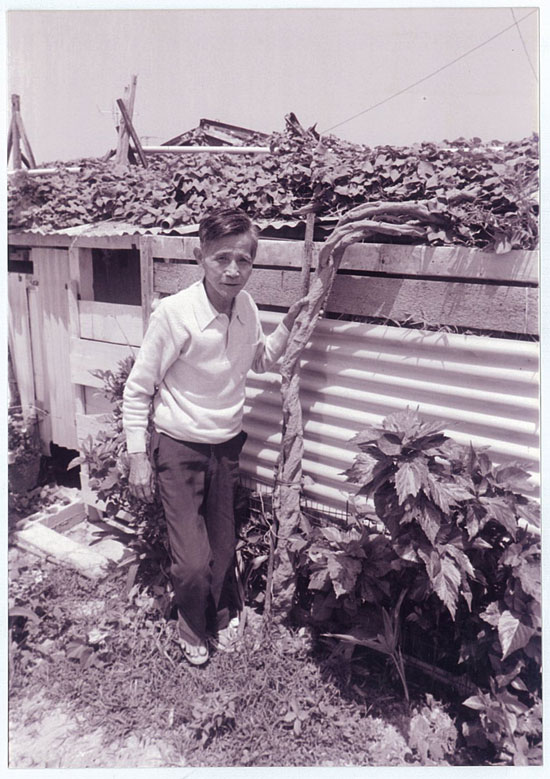

△琉球藷の会栽培藷の親元 直径10㎝の琉球藷・沖縄百号を育てた城間さん(那覇市松川)

△琉球藷の会栽培藷の親元 直径10㎝の琉球藷・沖縄百号を育てた城間さん(那覇市松川)

△琉球藷・沖縄百号と城間さん(那覇市松川)

△琉球藷・沖縄百号と城間さん(那覇市松川)

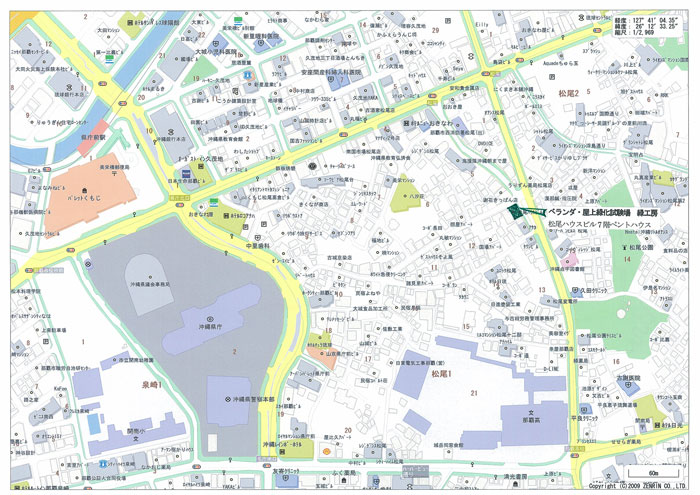

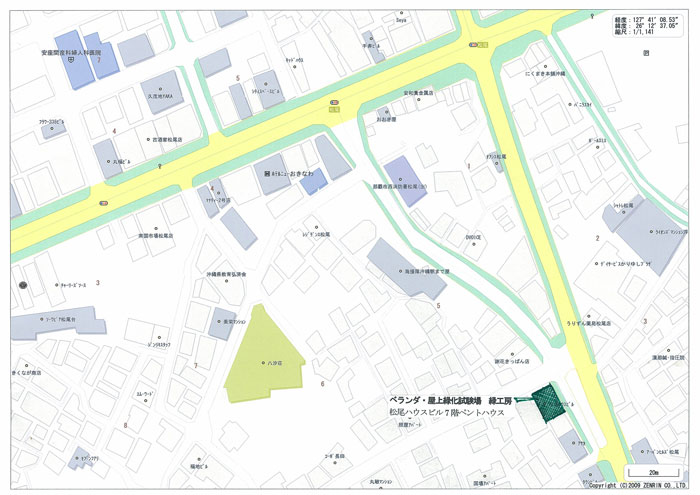

△ベランダ・屋上緑化試験場(松尾ハウスビル7階ペントハウス) 緑工房 見取り図

△ベランダ・屋上緑化試験場(松尾ハウスビル7階ペントハウス) 緑工房 見取り図

△ベランダ・屋上緑化試験場(松尾ハウスビル7階ペントハウス) 緑工房 見取り図

△ベランダ・屋上緑化試験場(松尾ハウスビル7階ペントハウス) 緑工房 見取り図

△ベランダ・屋上緑化試験場がある。松尾ハウスビル7階ペントハウス・国場幸房緑工房 撮影年月日:2011・11・27

△ベランダ・屋上緑化試験場がある。松尾ハウスビル7階ペントハウス・国場幸房緑工房 撮影年月日:2011・11・27

△緑工房ベランダより沖縄県庁舎を望む。 撮影年月日:2011・11・27

△緑工房ベランダより沖縄県庁舎を望む。 撮影年月日:2011・11・27

△オオバギ(トウダイグサ科)方言名:チビカタマヤーガサのベランダ越しにビル街を望む

△オオバギ(トウダイグサ科)方言名:チビカタマヤーガサのベランダ越しにビル街を望む

△甘藷(イモ)原産地は、中央アメリカ、 沖縄には、福建省から慶長10年(1605年)に進貢船の事務長であった野国総管が、鉢植えにして3つの品種を持ち帰ったのが最初。 撮影年月日:2011・11・27

△甘藷(イモ)原産地は、中央アメリカ、 沖縄には、福建省から慶長10年(1605年)に進貢船の事務長であった野国総管が、鉢植えにして3つの品種を持ち帰ったのが最初。 撮影年月日:2011・11・27

△オオバギ(トウダイグサ科) 方言名:チビカタマヤーガサ、クンチャーユーナ

△オオバギ(トウダイグサ科) 方言名:チビカタマヤーガサ、クンチャーユーナ

■ 大きな葉は直径が25㎝くらいにもなります。一般の樹木の要柄(ようへい)は葉の端に付いていますが、この木は葉の裏側に付いています。葉脈もその柄の付いた部分を中心に放射状に伸びています。雄株と雌株があり、それぞれ花の形が違います。方言名のチビカタマヤーガサはこの葉でお尻を拭くと葉の表面にある粘液が肌につき、お尻(チビ)をくっつけてしまう(カタマヤー)ことから名づけられたようです。

△ベランダ・屋上緑化試験場 松尾ハウスビル7階ペントハウス 撮影年月日2011・11・27

△ベランダ・屋上緑化試験場 松尾ハウスビル7階ペントハウス 撮影年月日2011・11・27

△ 太陽光発電足元灯

△ 太陽光発電足元灯

△甘藷の緑越にパレット久茂地、国場ビルを望む 撮影年月日:2011・11・27

△甘藷の緑越にパレット久茂地、国場ビルを望む 撮影年月日:2011・11・27

△ ネギ(左側・白い鉢植え) ネギは、根深ネギ、葉ネギ、ワケギに大別することができます。本土でネギと、関東地方の根深ネギ、関西地方の葉ネギのことをいいますが、沖縄では家庭菜園や南部を中心に栽培されているワキゲがネギの代表として取り扱われています。多年生草本で、秋から冬にかけて生成が盛んで、温度が高くなる夏季には休眠します。

△ ネギ(左側・白い鉢植え) ネギは、根深ネギ、葉ネギ、ワケギに大別することができます。本土でネギと、関東地方の根深ネギ、関西地方の葉ネギのことをいいますが、沖縄では家庭菜園や南部を中心に栽培されているワキゲがネギの代表として取り扱われています。多年生草本で、秋から冬にかけて生成が盛んで、温度が高くなる夏季には休眠します。

△サンセビエリア‘ローレンティーコンパクダ’(右側・黒い鉢植え)チトセラン属。アフリカ南アジアの乾燥地帯に約60種がある。堅い直立した葉をもつ多年草で、根茎は短く太い。葉緑にはっきりした黄色の班が入るのが特徴。

△ ゲットウ(ショウガ科) 方言名:サンニン、ムーチーガーサ

△ ゲットウ(ショウガ科) 方言名:サンニン、ムーチーガーサ

△コスモス(キク科) ニチニチソウ等

△ 緑工房ベランダより那覇タワーを望む。 撮影年月日:2011年11月27日

△ 緑工房ベランダより那覇タワーを望む。 撮影年月日:2011年11月27日

△